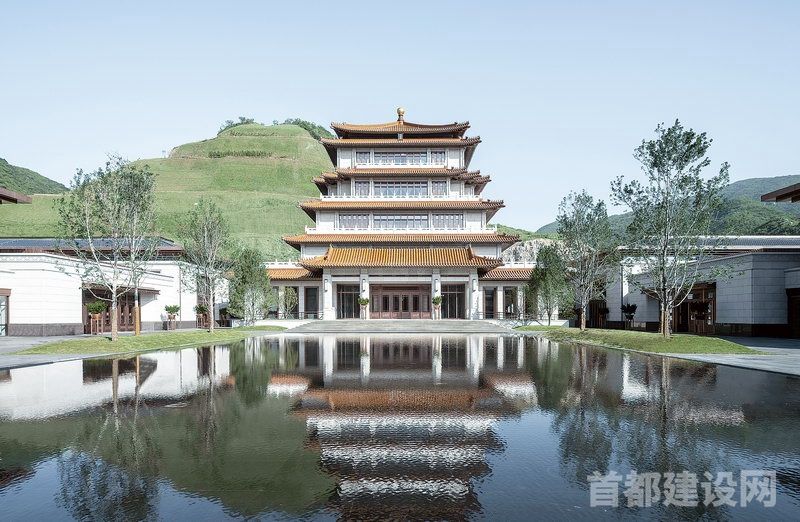

中国国家版本馆中央总馆 ■企业/供图

中国国家版本馆中央总馆 ■企业/供图

6月1日下午,习近平总书记考察了中国国家版本馆中央总馆。这座富有中国文化韵味、带有浓厚书卷气息的标志性文化建筑再次走入公众视野。这座储存了中华文明印记的建筑群的设计出自清华大学建筑设计研究院院长庄惟敏院士及其团队之手。

中国国家版本馆主要承担国家版本资源规划协调、普查征集、典藏展示、研究交流和宣传使用职责,建有中央总馆和西安、杭州、广州分馆。

作为国家版本资源总库和中华文化种子基因库,中国国家版本馆将成为中华版本典藏中心、展示中心、研究中心与交流中心,是新时代的国家文化殿堂,也是传给后世的文化宝藏。

“版本之光”

中国国家版本馆中的“版本”二字是广义的概念,作为历史文化载体的版本资源,除了大众所熟知的图书版本之外,古今中外所有载有中华文明印记的资源都可称为“版本”。新中国成立以来各类出版物版本全部入藏,同时吸纳具有历史文化传承价值的中华古籍、革命文献、宗教文献、雕版拓片、碑帖家谱、钱币邮票、影视剧数字版和外国精品版本等。

庄惟敏院士团队也将如何定义“版本”,作为整个建筑群的设计核心。“版本”虽为广义概念,但是其最初定义的依然是图书,为此,设计总体方案以中国传统建筑文化和藏书文化为主线,聚焦中华文化种子基因“藏之名山、传之后世”的主旨,力求充分把握山水、古今、自然与人文的融合,将典藏之地融入到中国传统理想栖居的山水环境中,实现文化性、传承性、时代性与实用性的有机统一。

“自然之光”

中国国家版本馆中央总馆位于北京市昌平区的一座废弃的采石场,地处山坳中的建筑群在建造之前首先要进行的就是整体环境修复。

为此,西侧和北侧因采石形成的崖壁宕口依山形进行修复,通过锚杆、主动防护网等方式消除安全隐患;再通过喷播及攀爬植物实现自然复绿;同时增加栈道、古亭、观景台等富有文化特性的元素,营造人文与自然融合的山地景观。结合地势在东西两侧设置排洪渠,对雨季汇水进行疏导,同时引水入园,营造季节性的景观水系。两条溪流顺势而下,在南侧开阔地汇水成池,形成山环水抱之势。

设计中,建筑布局依山就势,严格控制地上规模和体量,院落式的建筑掩映在山水园林环境之中,凸显山水交融、露隐相间、馆园结合的特色。通过国家版本馆的建设对废弃的采石场进行生态修复,变废为宝,实现人文与自然的双重效益,践行新发展理念。

“文化之光”

中央总馆采用中国传统的院落式布局,沿轴线依山就势,分级布置主体建筑,体现坐北朝南、中轴对称、礼乐交融的特点,彰显中国特色和大国气象。注重中国传统建筑文化中的层次美学,建筑主体为三进院落,分别承载交流、展览、典藏研究功能,呈现从公共向私密的渐变,形成富有层次的空间序列。同时,项目采用中国园林中经典的借景手法,通过对东西两侧建筑体量的控制,将山景引入建筑空间中,步移景异,富于变化。

文兴楼是中央总馆的门厅,正面主题壁画《山河揽胜》,取义三山五岳及昆仑山脉,以祖国的壮美河山彰显中华文明的博大精深、源远流长。文华堂是国家版本馆的主展馆,四周布置15组通高书柜,收藏展示3万余册古今典籍图书。同时点缀文字、篆刻等文化元素,营造书卷气息浓厚的版本殿堂,也是举办国际文化交流活动的礼仪空间。中央八角形藻井内形成圆形星空穹顶,漫天星宿点缀其中,图案取自宋代碑刻天文图,呼应“文瀚阁”之名象征中华文化如浩瀚星空的寓意。文瀚阁集中陈列珍贵古籍出版物,包括《四库全书》《永乐大典》《古今图书集成》等原大仿真影印本,精选古籍影印本和原雕版印刷本,展现藏书阁经典荟萃的独特场景。顶部为八角柿蒂纹藻井,展现浩瀚银河的壮美景象,寓意中华文明博大精深。

“智慧之光”

中央总馆以版本的典藏为核心,所有保藏空间内部连通,形成整体,最大限度的保证版本运输、加工、保存整体工艺流程的顺畅性。以版本安全为第一要务,设计团队满足了防水、防潮、防洪、抗震、安防、人防等各项要求,确保版本安全保存。

此外,整个建筑群的空调系统实现分区分类控制,为馆内不同区域提供有的放矢的“定制温度”。藏品库根据版本介质不同,分区分类设置独立冷源,保证各类版本均保存在适合的温湿度环境中。同时,应用低紫外线照明设备、漏水检测及温湿度自动监测装置,使得室内温湿度、风量风速、平均照度及照明功率密度等均满足版本保藏展示要求。文化长廊则更是兼具展示和运营两种功能,外侧长廊为地下保藏区出地面的疏散楼梯、设备机房及风井;里侧长廊则为展廊,通过瓷板画及石材浮雕等方式展示历代经典书法及绘画作品,彰显中华文化的源远流长。

发表评论 取消回复