工人正在青蒿素研究中心楼顶准备浇筑最后一批混凝土 ■记者 周宇杰/摄

工人正在青蒿素研究中心楼顶准备浇筑最后一批混凝土 ■记者 周宇杰/摄

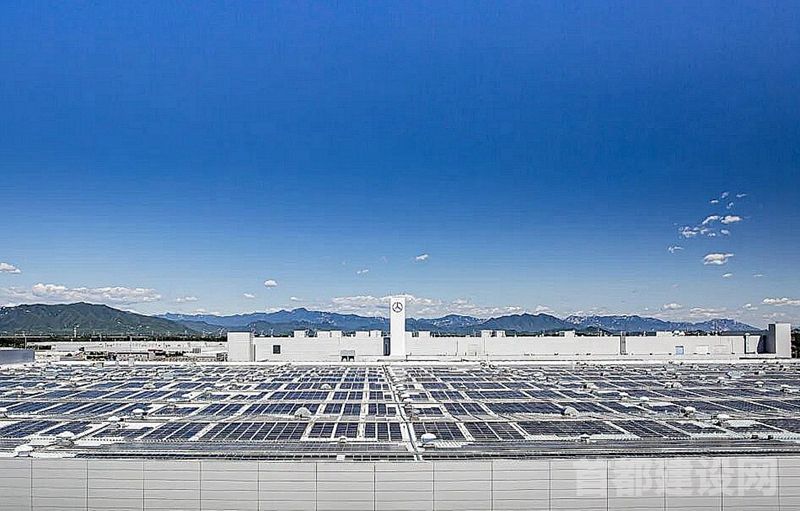

6月18日,由北京建工集团匠心建设下,属于屠呦呦和青蒿素研究团队的“礼物”——全国首个专业青蒿素研究中心,中国中医科学院中药科技园一期青蒿素研究中心项目在大兴生物医药基地结构封顶,计划于2022年8月竣工。

位于大兴区新城生物医药与产业基地内的青蒿素研究中心,总建筑面积7.3万平方米,由中部地上13层的主楼和位于东西两侧、地上7层的大空间实验室、重点实验室及动物实验室3栋单体科研楼用房构成。3栋建筑物东西低,中间高,建筑的整体形态外直内曲,寓意“医者方圆,外方内圆,外刚内柔”的中医行医之道。东西建筑环绕中部主体形成托举之势,寓意青蒿素汲取中国中医精髓,冉冉升起。

北京建工集团项目经理胡伟介绍,项目主楼高层呈外向悬挑结构,造型下小上大,引喻青蒿素的来源——黄花蒿的生长与绽放。建筑的外立面和幕墙将打造覆盖面广的垂直线条造型,取意中医行医之法——针灸的形态。主楼中央则取用青蒿素分子结构的形状,建造有八边形的中空庭院,使整个建筑的空间布局和采光更加通透。

在项目总工程师冯长林眼中,这种造型带来的便是主楼“大脑袋小身子”的建筑外观,为了让这种形式完美呈现,需要在46米左右的高度用24根80公分见方的混凝土立柱,以倾斜角度67°的角度托起顶部。

“最初我们确定使用钢平台悬挑支撑结构进行施工,去年疫情影响,相关方案始终无法推进,最后我们选择了从地面向上搭设盘扣脚手架的方式进行支撑作业。”冯长林说。

要搭设总高度46.7米的脚手架,这在北京建筑施工领域中也极为罕见,脚手架总用量达到600吨,如果逐根排列可以排出150公里。为了确保脚手架的安装稳定,除了加大脚手架的尺寸外,施工人员在主体结构上每间隔三米增加一个拉接点,每间隔6米制作一道水平支撑,采取这种“连拉带拽”的方式确保整个脚手架的稳固。

胡伟表示,技术人员还在脚手架体系的立杆底部设置了一套可调底座系统,通过脚手架底座的可调节,使架体体积6万立方米的盘扣式落地满堂脚手架能够根据底部基础情况调节标高。这一部分的基础底部不同标高多达5种,均通过可调节底座实现。

斜立柱施工中,冯长林和团队对浇筑工艺进行有序分割。施工人员先进行垂直和倾斜立柱根部浇筑,确保根基牢靠,随后先进行垂直立柱施工,待垂直立柱强度达标后,让其作为支撑立柱,设置三道拉接点与倾斜立柱模板相连,为了确保万无一失,在顶板上设置导链拉住倾斜立柱的模板,确保整个立柱从浇筑安全到最终成型品质都完美无缺。

与此同时,该项目还攻克了地下多标高施工难题;主楼与裙楼之间的地下2.3米超大梁体施工;1米见方的人防狭小空间浇筑等地下施工难题,全力保证了项目按时结构封顶。

建设青蒿素研究中心,对我国中医药研究有何意义?中国中医科学院党委副书记、院长黄璐琦院士表示,研究中心建成后将以服务国家战略需求与促进人类健康为着力点,聚焦制约中医药发展瓶颈问题,重点在中药资源保护和发展、中药质量保障与提升、中药新药研发与产业化、中医药循证等方面开展基础和应用基础的科学研究。对健康中国建设、中医药科技进步与人类健康保障做出贡献。

发表评论 取消回复