工人现场扫描钢构件二维码 ■企业/供图

工人现场扫描钢构件二维码 ■企业/供图

自主研发钢结构管理平台,开发履带吊与塔吊防碰撞系统,开展全专业深化优化……在丰台站改建工程施工现场,有了“黑科技”加持,让这座现代化铁路站房建造变得更“聪明”。中铁建工集团丰台站BIM及信息化中心负责人董无穷说,BIM又称建筑信息模型,是一种利用信息技术和数字模型对建设工程进行设计、施工、运营管理的方法,其技术应用为项目全过程精细化管理提供了强大的数据支持和技术支撑。丰台站开工伊始,即引入BIM技术,开启智能化建造的新模式。

自主研发钢结构管理平台

“BIM技术在丰台站建造过程中实现了三大创新应用:基于BIM+GIS的钢结构全生命周期管理平台、网页端BIM建模与协同,以及基于BIM的智慧工地应用。”董无穷说。

针对现场施工实际,中铁建工集团丰台站BIM技术团队自主研发了基于BIM+GIS的钢结构全生命周期管理平台,整个平台由网页交互端、服务器端和手机APP端三部分组成,共包括项目总览、6S管理、智能建造、智慧工地、进度管理、安全管理、质量管理等八大模块,覆盖钢结构从设计、深化设计、工厂加工、物流运输、现场安装、结构交验6个阶段16个环节的全过程管理。

“我们赋予每个钢构件唯一的编码,通过集成BIM模型原有信息、钢结构公司现有ERP系统数据和APP端施工现场录入信息的方式,自动获取每个钢构件在不同阶段的详细管理信息。”董无穷说,这些信息不仅为质量追溯提供依据,也能够反向驱动BIM模型变化,实现不同管理结果的数据筛分。

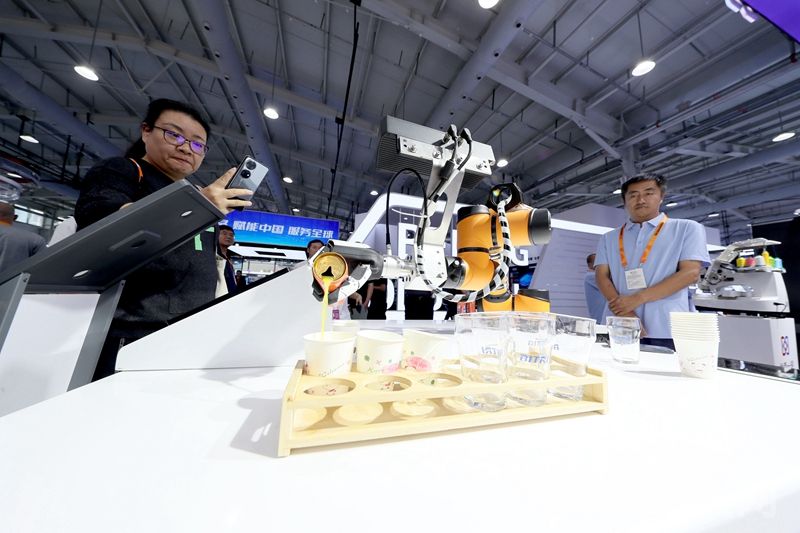

针对现场管理复杂、信息采集不方便等特点,中铁建工集团丰台站BIM技术团队还研发了平台的移动APP端,内容涵盖构件从出厂报验到现场焊接、探伤的整个业务流程,管理人员和现场工人使用APP扫描每个构件上的二维码,即可查看其高精度模型,同时通过扫码、拍照、上传三步,即可将施工人员、作业时间、现场照片等与构件自动关联,真正让BIM模型应用下沉至一线作业人员。

智慧工地装上“最强大脑”

基于BIM的智慧工地应用,是丰台站BIM技术创新应用又一亮点。以BIM和GIS模型为载体的智慧工地集成建设模块,将高清视频监控系统、环境在线监测系统、群塔防碰撞与吊钩可视化系统、深基坑自动监测系统、大体积混凝土在线监测系统和人员管理系统等集成到平台中,实现不同系统的统一管理。

BIM技术还与众多智能设备结合应用,最大化发挥模型价值。项目部先后引入无人机、放线机器人、三维扫描仪、VR设备等众多智能设备,董无穷介绍,BIM技术团队利用无人机仅用1周时间就完成了站房周边6平方公里的现状建筑、地形的采集和数据处理,为解决站房与周边衔接关系提供支撑。“放线机器人是BIM的好伙伴,以前两个人完成的放线任务现在只需要一个人即可完成。”董无穷说,模型导入到操作平板中,减少传统人工提取测量点再输入机器的步骤,直接在模型中点击要测量或者放线的点位,机器就会自动引导人员进行照准,方便快捷。

三维扫描仪如同给人做体检一样,在项目进场之初对现场地形进行原始精确采集,每一个建筑物、构筑物的最小采集尺寸精确到毫米,弥补了无人机局部建模精度不高的弊端,给工程留下了宝贵的三维资料。

三维建模助工程提质增效

中铁建工集团在丰台站建设中全力推动BIM、信息技术与建筑工程管理深度融合,让BIM技术在施工部署、工程深化和方案比选上发挥作用。

场地布置BIM三维化。丰台站站房工程施工区域狭小,周边环境影响因素众多,项目部依托BIM技术的三维可视化特点,建立工程附属场地和设备设施模型,明确主要人流、物流等施工流线,理顺工程各主要施工阶段衔接关系,保障工程整体施工部署科学合理。

复杂劲性梁柱节点深化优化。丰台站项目工程劲性钢结构构件多、尺寸大,钢结构、钢筋、预应力交叉结合施工,施工难度极高。项目部利用BIM模型三维可视化和模拟特性,对复杂节点进行1:1建模,提前消除钢筋碰撞问题,保证施工顺利。

经过两年努力,丰台站BIM技术团队完成了结构、建筑、机电等专业的BIM模型深化,开展了6大类39项基础应用,出具指导现场施工的砌筑预留图纸34张,基于BIM的图纸会审发现图纸问题481条,完成站房复杂节点深化建模48个,完成基于BIM的方案模拟15个。

发表评论 取消回复