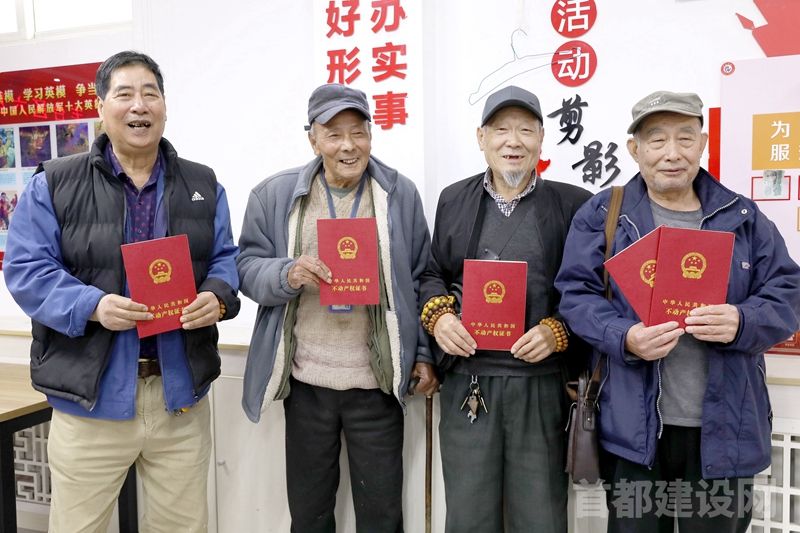

改造完成的模式口历史文化民俗陈列馆 ■记者 董一鸣/摄

改造完成的模式口历史文化民俗陈列馆 ■记者 董一鸣/摄

在模式口南小街走上一遭,不难感受到京西古道昔日的风采。模式口历史文化保护区位于北京市石景山区中部,是北京市公布的第二批历史文化保护区,大街全长1500米,占地35.6公顷。老舍笔下的骆驼祥子、以及林海音《城南旧事》里的骆驼队就是从这条街上走出来的。

古道、古街、建筑、民俗是支撑石景山区模式口大街的四大历史元素。“要把传统文化的弘扬和民生基础设施的提升有机结合在一起,引入一些‘有记忆的手工艺’商店,是想引导老百姓自觉地加入到保护老街历史文化风貌中来。”参与模式口改造的规划师陈宇说。

南小街北起模式口大街,南至模南小区,全长170米,是通往模式口大街和周边多个文物保护单位的重要道路,也是模式口文保区改造完成的首个试点街区。在这里土生土长的居民都对当年的模式口记忆犹新:“刘铁铺、张家豆腐、张四爷驴肉……随便说一个,都是模式口无人不知的老字号。”然而,随着城市化发展,这里的文化历史形态被逐渐淹没,取而代之的是一批杂乱的小商铺。

今年64岁的王淑敏已经“嫁”到这40多年了,她的家就在离南小街入口处不远的一棵梧桐树下,对面就是公共厕所。“可别提了,夏天时厕所那个味儿啊,隔着院子好几道门都能闻到。”王淑敏说,她家门前还有个自来水管道,全南小街的居民都在这打水,“垃圾也是随处可见。”

2017年,石景山区属企业石泰公司正式入街启动改造,首先是基础设施,包括架空线全部入地,污水、雨水、自来水管道全部更新,并预留燃气管道。再是院落和外立面修缮,在原有基础上“整旧如旧”,充分保留鲜活历史形态。经过四个月紧锣密鼓的施工,模式口南小街全新亮相。现在,在王淑敏看来,模式口更有“味道”了:“人变少了,脏乱差的小门脸儿不见了,古香古色的老院子,住在这儿感觉更舒心了。”

而如今,模式口大街修缮改造将主打非遗传承、老字号、餐饮民宿、咖啡文创等,引入青春气息,激发老街活力,其中5处民俗院落将于今年春季改造完成。首批计划开放的5个民俗院落中,位于模式口大街中段的模式口历史文化民俗陈列馆已率先完成改造。这处院落始建于明代,清代进行了大修后还曾用于经营药店,院子有正房、东房、南房、山门等院落结构,是石景山区普查登记文物院落,见证了模式口兴衰,拥有厚重的历史。

这里改造成为模式口民俗陈列馆,取名“古道斯存”,别有韵味。推开朱红大门元宝枫树以及围树打造的圆桌木椅映入眼帘,木质地板中嵌有一块铜板制成的模式口村平面图,一盏铜铃挂在树梢,随风鸣响。正房以及东西耳房布置了法海寺、田义墓等模式口历史文化的微缩展览。院内还设有视听室、咖啡厅,其他院落也将在保留街区原有风貌的同时融入现代化的设计和功能,例如位于东区主入口的223号院,未来规划建成以樱花为主题的高端私房餐厅;199号院则主打高端民宿、蛋糕烘焙以及特色酒吧;183、184号院将合起来打造精致传统的中式特色民宿。

模式口文保区修缮改造计划将于冬奥会前陆续完成东入口景观提升、生活驿站、手冲茶室等5个重要节点,及77号院国风书院亲子主题民宿、51号院蝈蝈府等10余个重点院落的改造。同时搭配园林景观提升以及慢行交通系统改造等,整体呈现老街新貌,复活老舍笔下京西古道的风采神韵。届时,从四面八方赶来的游客,可以吃着面茶,听着小曲,耍耍太平鼓,看看老民俗,重拾模式口古道热闹美好的旧时光。

发表评论 取消回复