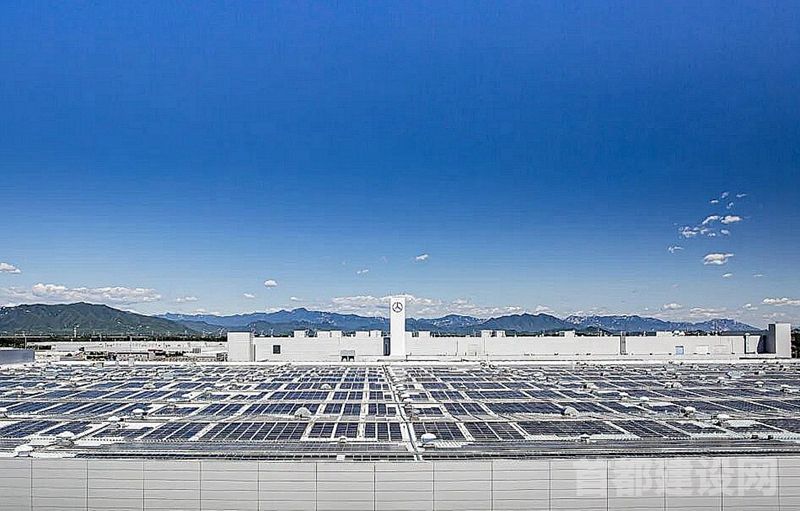

中关村东升科技园二期项目现场 ■企业/供图

中关村东升科技园二期项目现场 ■企业/供图

日前,在北京建工集团承建的中关村东升科技园二期现场,专家组对项目水源热泵系统进行了竣工验收。这台水源热泵系统将为项目近100万平方米的建筑提供冬季供暖和夏季制冷的能源,更成为全市单体最大的水源热泵系统,助力项目绿色运营。

对于北京建工集团的建设者来说,水源热泵系统只是该工程诸多成果之一。操盘近100万平方米项目,不仅展示了企业的综合管理和资源统筹能力,更是北京建工集团延伸服务,实现产业链高附加值的有益尝试。

超级工程整体统筹策划

中关村东升科技园二期建成后,将成为中国创新前沿的世界窗口、海内外科学家的聚集之所、科技研发与成果转换的全球服务平台,成为海淀东部的中心城区、新型城市形态示范区、高新技术产业的新地标。

该项目现已开发建设20、24、25三个地块。“目前,20和24两个地块已经竣工,25地块主体结构基本完成。”项目副总指挥芦洪俊说。

在高峰期有超4000名工人同时作业,如何操盘这个超级工程,芦洪俊认为,对其进行整体统筹策划至关重要。“在项目开工前,就明确了要充分发挥北京建工集团产业链协同优势,调集精锐力量全力投入工程建设,其中,施工组织策划便是第一步。”芦洪俊说。

该项目幕墙、机电等需要二次招标的暂估项目涉及金额就达约30亿元,仅20和24地块幕墙用量就达到30万平方米,单项材料的金额相当于一个中等体量的公建项目总价。

而幕墙只是该项目20多个暂估项目之一,从确定厂家到组织方案落地,再到深化设计和加工制作,项目部要统筹调度超过100家协作单位,压力之大可想而知。

芦洪俊说:“面对实际情况,集团内部资源协同到位,不仅有土建单位协作推进,机电安装和精装修的集团内部专业力量也全程参与,特别是总部相关部门在技术方案、智能建造上的帮助,解决了项目遇到的困难。”

其中,“双总工”便是由北京建工集团层面下派第二总工,该总工发挥其在温控和能效研究领域的优势,对能源供给中水源热泵提出了优化建议,可以提高三成效率。此外,机电专家、幕墙专家的引入也为工程各建设环节提供有力的技术保障,确保工程按时完成。

过程管理因地制宜

整个项目地下为混凝土结构,地上为钢结构,可以说从结构本身来说体量巨大和造型多变是最大难题。其中,仅20和24地块的总体钢结构用量就相当于2个“鸟巢”。

要让这些材料精准安装就位,项目使用了物流跟踪系统,加工厂根据项目深化设计后的材料图纸进行精细加工,并为每一根钢结构进行一次“CT”扫描,标注唯一“身份证”。为了提高效率和材料精度,大约20%的焊接工作被安排在工厂完成,运抵现场的钢结构已经是半成品,现场只进行横向和纵向的受力结构焊接,极大地提高了效率。

对芦洪俊来说,项目最大的变化便是打破了常规的管理方式,以往项目从组建到完工遵循业务口线的管理模式,即生产、质量、技术、安全……在这里传统的方式根据不同目标分成了3个阶段,并进行了两次优化。

第一阶段就是常规结构施工依然遵循传统的方式进行管理,而主体结构完成后,管理模式进行了第一次优化,将原有条线管理改为了模块管理,比如机电模块下,项目调配各条线部门人员组成小组集中对机电安装工序进行管理,此外幕墙、室内精装修、园林市政3个小组也同期成立。

“每个模块下都有不同专业人员负责,大家各司其职,工作有条不紊。同时,项目部每周召开一次联席会,会上由各模块小组结合施工进度计划、面临问题、意见建议进行讨论,现场商讨解决方案,并落实到人限期解决。”芦洪俊说。

当项目进入最后4个月的收尾周期时,管理方式又从模块化变为以验收为目标的专题小组,其中,针对档案馆预验收、消防、规划、竣工4个方面的工作再次优化了各小组职能,提升了最终验收效率,节约了管理成本。

自主研发管理平台

对于一个近100万平方米的建筑群,科技赋能成为项目的亮点,其核心便是由北京建工集团统筹,项目自主研发的管理平台。施工中的每个地块、每一道工序、每天进度、每周问题都在系统上呈现,芦洪俊说:“依托平台管理,项目积累了大量的数字资产,而通过数据分析研究,我们也在不断优化提升项目建造效率,特别是依托科技创新手段,实现高质量建设。”

钢结构基础施工中,常规抗剪槽施工周期长、精度难以控制。为此,项目团队对抗剪槽及柱脚螺栓预埋施工技术进行创新。“我们以定位和预留两个环节为突破口,在柱脚螺栓处利用定位钢板进行二次固定,保证了柱脚螺栓定位的准确度,同时,利用气囊作为临时支护结构,取代了原拆模、凿泡沫的工序,保证了抗剪槽能按图位置、尺寸准确预留。”项目技术负责人廖晟介绍,而采用新的预埋工法后,每100个柱基础施工可节省50%工期,综合节约工程成本约30%。

作为中国建筑业协会工程建设质量管理小组活动成果大赛二等奖成果,该项目QC小组以钢框架支撑结构梁柱节点连接入手开展技术创新创效探索,研发出一种“万能”型钢接头,适用于不同类型、不同变截面的框架柱,有效提升了安装效率,可节省机械使用费、工期费、人工返修费用及后期维护费用50余万元。

截至目前,项目科技类已取得北京市新技术应用示范工程2项、实用新型19项、发明专利17项、北京市工法6项、论文8项,管理类取得QC成果10项,并在管理类、质量类、BIM类、绿色施工类等评审中取得诸多荣誉。

目前,通过该项目裂变向外输送的骨干管理人员接近30名,均为35岁以下的青年职工。在人才培养的同时,项目还围绕新业务培养持续发力。该项目内拥有一家五星级酒店,芦洪俊表示,团队也同酒店管理集团深度对接,成为酒店除食品之外的物资供应商,实现了用服务创造经济效益,延伸了集团在建筑行业的产业链条,更为团队今后从事同类型工程积累了经验。

发表评论 取消回复