小米智能工厂二期项目主体结构封顶 ■通讯员 朱琳/摄

小米智能工厂二期项目主体结构封顶 ■通讯员 朱琳/摄

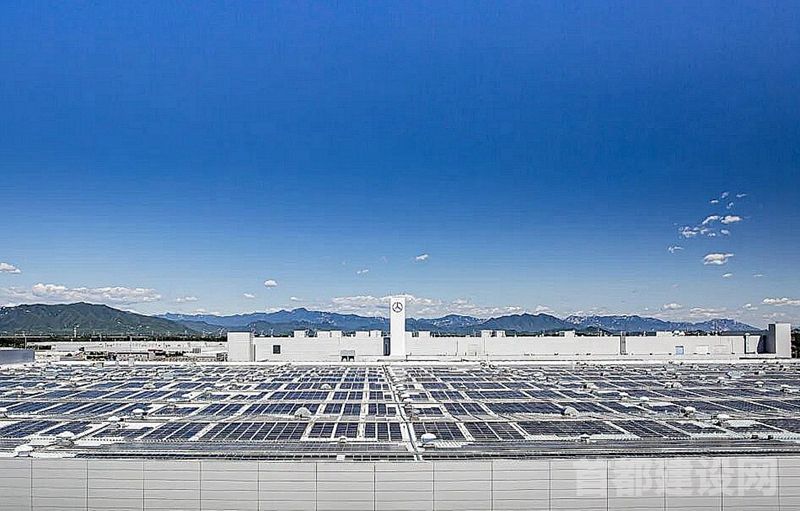

从地铁昌平线朱辛庄站向西步行十分钟,小米智能工厂二期项目高大的钢结构建筑便映入眼帘。这座全流程关键制造要素100%数字化管控的工程将打造成为京津冀地区智能制造示范工厂和世界级“灯塔工厂”。由中建八局一公司施工的该项目总建筑面积14.11万平方米,东侧为智能手机工厂、西侧为实验室。与这座世界级超级工厂使用功能相匹配的是施工中的诸多“超级”内容。

18000平方米超大“反斗”型底板

中心底板厚度80厘米,四周底板最大厚度达180厘米。对项目总工程师蔡冬而言,这种四周高中间低的“反斗”型底板施工面积达18000万平方米,“根据后期使用功能和承重不同,底板从80厘米到180厘米共有四种厚度。”蔡冬说。

如此大面积底板一次性浇筑显然不现实,原设计通过1128米后浇带将基础底板分为20个施工段施工,后浇带在两侧混凝土龄期45天后进行浇筑,严重影响地下结构整体封闭时间,且后浇带位置后期存在渗漏风险。

中建八局一公司项目经理吕伟介绍,该项目地下室采用了跳仓法施工,每一分仓约为40米见方的区段,而由于筏板厚度变化较大,底板施工中必然存在高差问题,技术团队在存在高差的分区通过快意收口网背衬钢筋网的双层保护,让浇筑高处时混凝土不外漏,保证了整体浇筑质量。

根据施工测算显示,采取跳仓法施工后,节省了大约1个月的工期,这对八个月主体结构工期的项目来说难能可贵。

2.9米超高巨型梁藏于地下

走进正在进行二次结构施工的1号楼地下一层,头顶上密如蛛网的横梁纵横交错,“我们这个项目未来将作为手机生产的工厂,其中对结构的安全性要求极高,特别是对局部荷载要求更是苛刻。”吕伟说。

吕伟口中的苛刻来自于南北两侧高度达到2.9米的巨型梁。站在梁下抬头望去,与其说是一根梁倒不如说是一面墙更合适。梁自东向西长度达48米,未来将作为手机产品和设备的荷载平台的支撑,大型货车和重型装备都需要从上面经过,如此超大的梁体也是较为罕见的。

蔡冬说:“除了两条超高梁,1号楼地下部分的主要次梁截面尺寸为0.6×1米,主梁截面尺寸为1×1.1米,而这2.9米高梁的施工更是我们控制的重点。”由于梁截面尺寸较大,线荷载超规定值,施工前梁模板专项施工方案经专家论证通过后施工。最大混凝土梁每延米荷载达到7吨,整个梁模板支设时,底部需支撑4根盘扣脚手架立杆,两侧还需要各1根辅助支撑,这种配置几乎相当于普通结构梁体支撑的3倍。

3万平方米超平地面似镜面

未来该项目将通过智能装备、制造管理系统、大数据平台、智能算法等技术支撑,将数字化、网络化、智能化特征覆盖手机生产各个环节,形成智能工艺设计、智能生产、智能物流、智能管理、集成优化等在行业可复制的场景级解决方案。

精细设备大量投用对建筑的地面平整度要求也极高。蔡冬说:“我们的平整度要求2米靠尺检测误差不大于2毫米,平整度要求堪比手术室。”这相当于在地面画出一个2平方米的方格子,里面找到最高点和最低点的高差不能大于2毫米,为后期各类专业设备安装精度提供了保证。

整个1号楼共有三层,每层都有约1万平方米的超平地面,施工中,项目采用加密标高控制点,并采用激光扫平及实时控制现场浇筑的平整度和精度,同时每间隔6米设置一道可拆卸式标高尺,对浇筑后的混凝土进行找平,最后再通过专业打磨设备对地面进行6次打磨抛光,将所有地面的平整度控制在2米靠尺检测偏差2毫米以内,从最终效果看,整个地面已经达到近似于镜面一样,甚至可以反射出人影。

“目前项目已完成主体结构施工,转入二次结构、装饰装修、洁净工程及机电设备安装阶段,预计2023年年底交付投用。”吕伟说。

发表评论 取消回复