技术人员指导焊接机器人进行焊接作业 ■记者 张军/摄

技术人员指导焊接机器人进行焊接作业 ■记者 张军/摄

打开办公室大门,北京建工六建集团城市副中心C08项目经理杨志看着眼前这个刚刚实现钢结构主体全面封顶的项目志得意满。此时距离他和团队来到现场开槽挖土仅仅过去了10个月的时间。

作为北京建工集团装配式产业团队代表,他们此次建造的钢结构建筑也属于装配式领域。“10个月中我们团队克服了诸多困难,在科技手段‘加持’下,实现了16万平方米的项目从一片平地到拔地而起。”杨志说。

在项目总工程师王仑的电脑上,一张空中俯瞰副中心C08项目的效果图上,由一字型短板楼围合而成院落布局模式让整个工程看起来如同一个“8”字。标准的钢结构造型、方正的施工场地,一切看似都是那么“普通”。可这背后,却是企业围绕数字化转型,实现智能建造的一次探索。北京建工六建集团总经理陈连义眼中,未来建筑施工领域,只有通过对数据的有效管理和应用,提升数据服务实体工程价值,实现企业数字化转型,才能实现高质量发展。

来到C08项目施工现场,一座集展示、培训、教育为一体的数字化展厅,将随着工程建设逐步把成品效果表现出来,打造成为城市副中心的“数字孪生”展厅。这个展厅的核心便是“智慧工地”信息管理平台,该平台架设在腾讯云平台,分为电脑端和手机端,系统通过整合项目碎片化信息,为建设者提供项目整体状态的信息,实时监控项目关键目标的执行情况。技术人员则通过学习,逐步掌握并运用好该平台,使现场管理在技术、质量、安全、进度等方面均处于智慧工地APP掌控中,有效实现对施工现场全方位动态管理和监管。

这其中,最具代表性的莫过于图纸电子化变更。以往工程图纸变更都是手写,造成后期维护和变更洽商困难。这套新平台将所有图纸进行录入,谁修改、什么时间修改、为什么修改等信息都可以永久保留,让过程数字化留痕是项目智慧建造的重要成果之一。

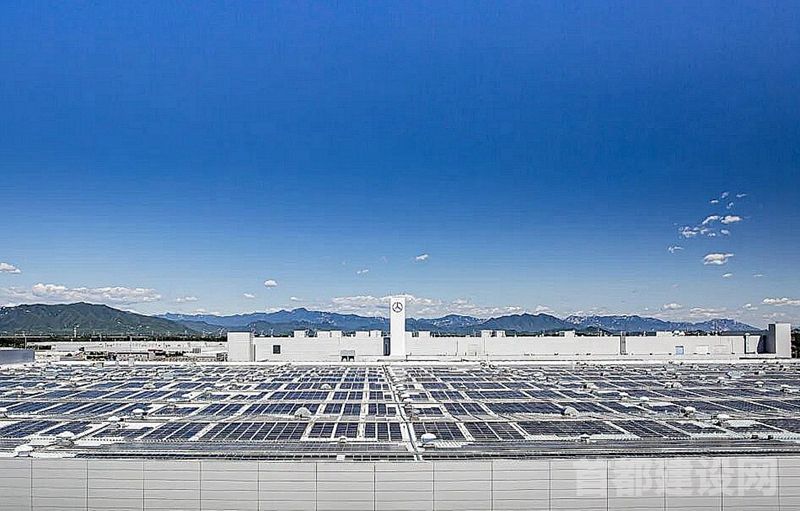

数字转型需要平台支撑,更需要实操环节匹配。在C08项目封顶仪式现场,一款焊接机器人便是依托“智慧工地”信息管理平台,实现了对所有焊缝精准控制。它具有焊接平滑美观、质量稳定,可长时间连续施工等优点,有效解决了工人现场操作水平参差不齐的问题。

2021年6月在项目亮相的“3D打印”机器人更是只用了4个小时,便将一面2.5米高的花墙完成,相比人工作业时间至少少了3天,这也是北京建工首次在施工中采用“3D打印”技术。

最让王仑称道的莫过于三维扫描的全面应用。“三维扫描简单来说就是在建设前,让建筑内部所有墙、板、住,甚至是装修的材料位置全部分毫不差地展示出来,特别是将三维扫描与BIM三维系统的图纸进行对比分析,真正实现施工零误差。”王仑说。

项目生产经理张爱民对智慧系统在施工组织管理上的帮助赞不绝口:“我们依托智慧化建造,实现了对材料、机械、人员等要素提前预测,比如,在施工前对塔吊位置的布置经过了三种方案的研讨,以前研讨只是纸面上的分析,依托智慧平台可以真实模拟施工组织,确保最优方案得到应用;地下主体结构施工时,以往凭借经验判断工人数量情况已经消失,通过智慧平台对地下结构总量、分区等因素分析,最终预测人员数量与实际用人非常吻合;在结构脚手架的用量预测中,4500吨的测算数据也仅比实际少了几十吨。“以前我们要对各个环节进行复杂的计算,很多时候需要凭借经验来推断,很容易造成经验主义,而智慧平台让我们实现了对现场各种供给工作精确控制,提高了施工效率。”张爱民说。

张爱民介绍:“智慧建造已起步,下一步,项目部团队将围绕智慧建造进行深入总结分析,相关数据资料将为企业未来同类型工程提供参考。”

发表评论 取消回复