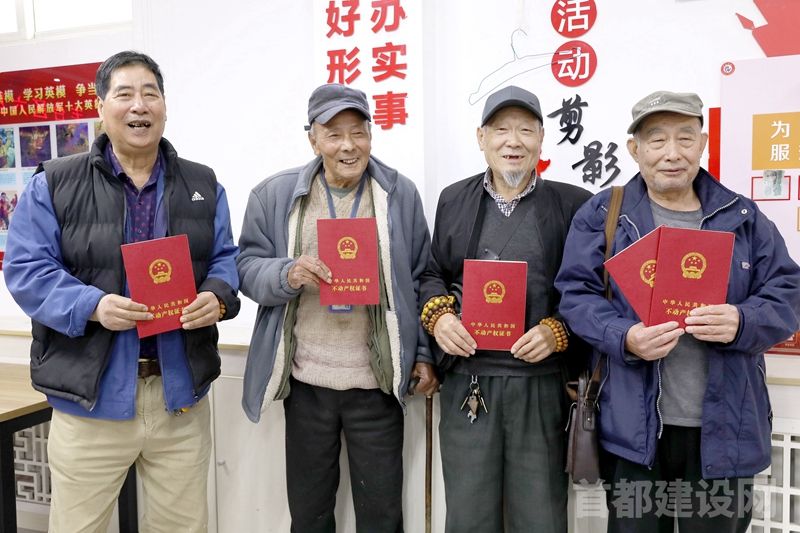

丰台区六里桥10号院首批101户居民拿到不动产权证书。 ■记者 董一鸣/摄

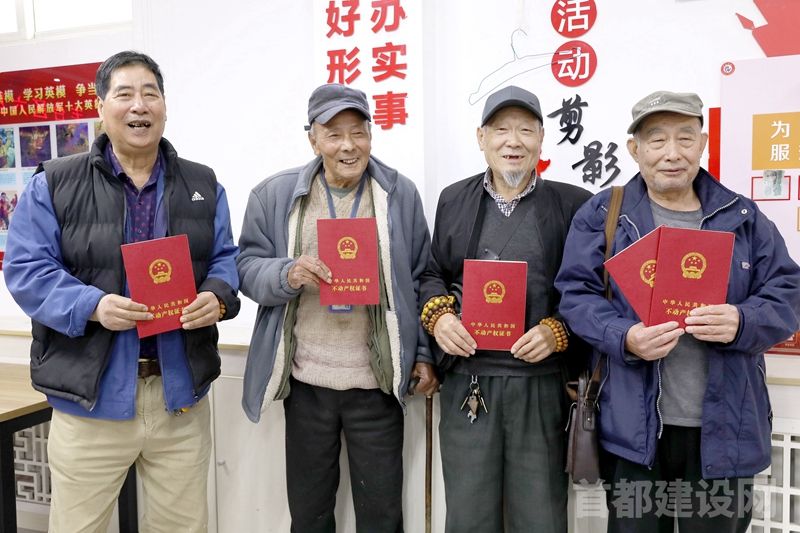

丰台区六里桥10号院首批101户居民拿到不动产权证书。 ■记者 董一鸣/摄

近日,丰台区六里桥10号院7号楼居民王大爷拿到了不动产权证书。丰台区六里桥10号院首批101户居民历时30年的“办证难”问题终获解决。据统计,自2021年以来,首开集团房地产交易所累计完成签约12600套,办结不动产权证书8500个。仅在丰台区,就完成签约约4500套,办结证书近3000个,另有1500余套正在办理中。在“十四五”收官之际,首开房地交易所再次以实际行动交出了一份破解历史遗留产权难题的民生答卷。

破解历史遗留产权难题

六里桥10号院7、9号楼240套房屋产权问题,要追溯到上世纪九十年代。1994年楼房建成后,因多种历史原因未能及时办理楼栋不动产权证书,加之产权单位几经变更,权属关系变得愈发复杂。

转机出现在今年春天,丰台区召开专项治理工作会,坚持“尊重历史、无错优先”原则,启动“百日攻坚行动”,全力推进不动产历史遗留“登记难”问题的化解工作。“导致不动产登记难的原因复杂、类型多样。”首开集团房地交易所副总经理王敏介绍,早在两年前,首开房地产交易所就将该项目列为重点攻坚对象,由公司党支部书记牵头包案,带领团队开始了漫长而艰难的“考古”式梳理工作。

“原始材料缺失是最大难点。”王敏说,一个项目的难点往往由多种因素共同造成,例如房屋证明材料不齐全等,需要追溯、审核不同时期的历史材料,这也进一步增加工作难度。作为国有企业,首开房地交易所坚持集中整治突出问题,办好民生实事,积极作为,压实工作责任;坚持分类施策,全力疏通堵点、化解难点,推动解决不动产登记历史遗留问题。

多部门联动打通办证堵点

群众的急难愁盼,就是攻坚的靶心。为切实解决不动产“办证难”问题,首开房地交易所在推进工作过程中,始终把“人民至上”理念转化为务实行动,不断加强与市规自委档案处、城市建设档案馆、原移交单位等多个部门联动;通过政企合作,压实工作责任,坚持分类施策,加快问题化解。

在城市建设档案馆,房地产交易所工作人员埋首于海量档案中,逐卷核查、逐项比对,历时三个月终于找到项目开工证、规划许可证、建设用地规划许可证等关键原始材料;为明确产权登记路径,工作人员持续跟进丰台区规自分局、不动产登记中心,梳理项目历史沿革和现状数据,经过十余轮沟通,最终推动各方形成办证路径。

与此同时,在“百日攻坚行动”启动后,首开房地交易所迅速响应,建立“专人负责、分组推进、全程跟踪”的工作模式,梳理共性问题,依据相关指导意见,制定详细工作方案,打破常规,积极探索解决路径,高效推动批量化解工作进度。

然而,一个意想不到的技术难题又出现了,不动产系统无法完成分户建房,这意味着,即使居民材料齐全,也无法进入下一步流程。“我们第一时间开展问题溯源,发现症结在于房管局前期测绘备案结果为分层备案,而不动产登记系统要求的是分户测绘备案。”首开集团房地产交易所党支部书记廖煦旭表示,公司充分发挥国企责任与担当,主动向前一步,对接房管局、不动产登记中心。首开集团出具情况说明,推动测绘单位重新出具分户测绘报告,最终完成所有未售房屋的分户建房操作,破解了阻碍流程推进的关键难题。

民生保障工作的生动体现

“办证难题有了解决依据,这让大家都有了盼头。”丰台区六里桥社区相关负责人说。面对住户迫切的办证诉求,首开房地产交易所创新实施“售房与资产办证同步推进”模式,显著压缩居民领证周期。同时,将2023年海淀小南庄项目中成熟的“一站式办公”经验推广至六里桥社区,通过多次设立现场服务点,为居民答疑解惑、指导填报,有效减少群众奔波,获得广泛认可。

近日,房地产交易所党支部再次走进社区,组织开展“我为群众办实事”主题活动,利用周末时间为居民提供“送证上门”服务。在六里桥10号院社区活动室内,崭新的不动产权证书整齐摆放,志愿者全程引导,确保居民顺利领证。领证现场,居民们手捧证书,喜悦之情溢于言表,纷纷向工作人员表达感谢。目前,六里桥10号院240套未售房屋中,已收集购房申请208套,其中170套通过初审。这一进展是首开房地交易所与多部门协同治理的成果,也是“十四五”时期民生保障工作的生动体现。

企业通过构建“政府主导、部门联动、国企牵头、群众参与”的治理模式,打破部门壁垒,实现信息互通、资源共享,以“绣花功夫”破解民生难题。这一协同治理模式不仅解决了具体问题,也形成了可复制、可推广的“首开经验”。站在“十四五”收官与“十五五”谋划的历史交汇点,廖煦旭表示,未来将继续聚焦群众“急难愁盼”问题,深化部门协同机制,优化服务流程,提升服务效能,助力更多居民实现“安居有证”的心愿。

发表评论 取消回复